疾控中心实验室

守护健康的"神秘堡垒":揭秘疾控中心实验室的设计与建设

当我们听到"疾控中心"这个词时,往往会联想到疫情通报、病毒溯源和公共卫生建议。但在这背后,支撑所有科学决策与行动的核心,是一个庞大而精密的"心脏"系统——生物安全实验室。这座看似神秘的科技堡垒,是如何从一张图纸变为现实,又是如何确保科学家们能在绝对安全的前提下与危险的病原体"交锋"的呢?今天,我们就来一探究竟。

一、 核心目标:安全、安全、还是安全!

疾控中心实验室设计与建设的最高准则,可以用一个词概括:生物安全。这包含两个层面:

保护实验人员:确保科研人员在处理高致病性病原体(如新冠病毒、埃博拉病毒、鼠疫杆菌等)时不会被感染。

保护外部环境:确保实验室内的病原体绝对不会泄漏到外界环境中,避免引发公共健康危机。

因此,实验室的每一个设计细节、每一件设备、每一道流程,都围绕着"屏障"概念展开。

二、 分级守护:实验室的"安全等级"

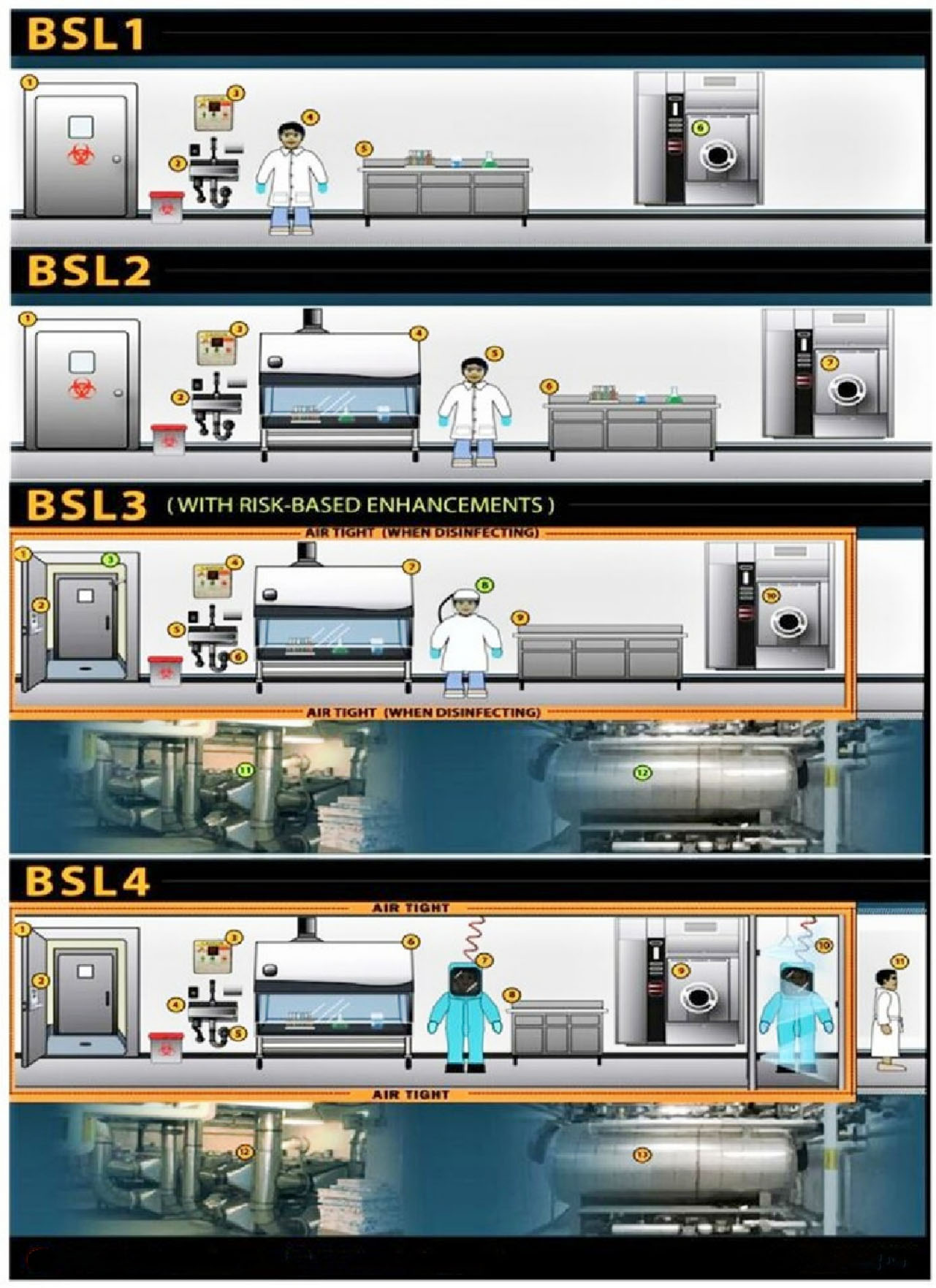

并非所有实验室都一样。根据所处理病原体的危险程度,实验室被划分为四个生物安全等级(BSL-1 至 BSL-4)。

BSL-1 & BSL-2:处理中低风险病原体,如普通大肠杆菌、流感病毒。我们熟悉的医院检验科大多属于这个级别。核心措施是生物安全柜、洗手装置和警示标识。

BSL-3:处理能通过气溶胶传播、可能引起严重或致死性疾病的本土或外来病原体,如结核杆菌、SARS冠状病毒。疾控中心的核心实验室多为BSL-3级别,其设计极为关键。

BSL-4:处理极度危险、通常致命且无有效治疗方法的病原体,如埃博拉病毒、马尔堡病毒。这是最高级别的防护,全国仅有少数几家。

我们以最重要的BSL-3实验室为例,看看它有哪些独特的设计。

三、 精妙设计:构筑一道道"无形防线"

1. 建筑布局:"三区两缓"的迷宫

实验室内部并非一通到底,而是被严格划分为:

清洁区:更衣室、办公室,是人员进入的起点。

半污染区(缓冲间):连接清洁区和核心工作区的过渡地带,通常设有洗手盆、淋浴间。

污染区(核心工作区):进行病原体操作的区域。

人员进入必须遵循"三区两缓"原则,即经过两个缓冲间,在每个区域更换相应的防护装备,像穿过一个迷宫,确保污染物不会被带出。

2. 气流方向:只进不出的"空气锁"

这是实验室安全的生命线!BSL-3实验室采用定向负压气流系统。

负压:实验室内的气压始终低于外部气压。这样,当门打开时,只有外面的干净空气能流进去,里面的污染空气绝不会"夺门而出"。

定向气流:空气从清洁区流向半污染区,再流向核心污染区,形成一个不可逆的流动方向。

高效过滤:所有排出实验室的空气,都必须经过HEPA高效过滤器,这种过滤器可以拦截99.99%以上的病毒和细菌,确保排出的空气是安全的。

3. 关键设备:科学家的"金钟罩"

生物安全柜:这是科学家在操作病原体时的"个人堡垒"。它是一个特制的通风柜,能形成向内的气流,保护操作者;同时,柜内排出的空气也会经过HEPA过滤,保护环境和样品。

双扉高压灭菌器:实验室产生的所有废物,都必须经过高压蒸汽灭菌(在120℃以上高温下处理至少30分钟)才能运出。灭菌器有两个门,一个通向实验室内部(污染侧),一个通向外部(清洁侧),废物从内部放入,灭菌后从外部取出,杜绝了交叉污染。

4. 智能系统:全天候的"忠诚卫士"

整个实验室由一套复杂的智能控制系统监控,实时监测压力、温度、湿度、气流速度等关键参数。一旦出现任何异常,系统会立即报警,并启动应急预案。

四、 从蓝图到现实:建设之路充满挑战

建设一个合格的疾控中心实验室,是一个复杂的系统工程:

规划与设计:需要疾控专家、建筑师、工程师、生物安全专家等多方团队紧密合作,将复杂的生物安全需求转化为可行的建筑图纸。

严格施工:对建筑材料、密封性、管道铺设的精度要求极高,任何一个微小的缝隙都可能成为安全隐患。

设备安装与调试:精密设备的安装和整个系统的联动调试是关键环节,需要反复测试以确保万无一失。

验收与认证:完工后,必须通过国家权威部门的严格检测和认证,才能投入使用。

疾控中心的实验室,是一座用科学、智慧和严谨铸成的沉默堡垒。它不像冲锋在前的医护人员那样被大众熟知,但它却是我们应对传染病威胁最坚实的后盾。从病毒基因测序到疫苗研发,从疫情溯源到公共卫生决策,都离不开这里产生的精准数据。